La Vitis Vinifera, ovvero la vite da vino, più nota come “vite europea”, popola la terra da circa un milione di anni ed ebbe origine nel sud-est asiatico. Si è diffusa in molte zone del pianeta fino alle glaciazioni, che ne hanno arrestato e ridotto l’estensione, limitandola alle aree del bacino del mediterraneo e dell’Asia minore, più miti. Il successivo riscaldamento del pianeta ha riportato la vite in aree più settentrionali.

Che cos’è la vitis vinifera?

La Vitis Vinifera è una pianta rampicante con radici estese fino a 5/6 metri di profondità, che servono sia per fissare la pianta al terreno che per ricavarne tutto il necessario per la crescita e la fruttificazione.

Nella sua storia, questa pianta ha dovuto affrontare diverse calamità per arrivare fino a giorni nostri. In parte sono state superate anche grazie all’aiuto dell’uomo che ha reso questa pianta selvaggia, coltivabile. Tra le principali si possono ricordare l’Oidio, un fungo parassita giunto in Europa dall’America nel 1845 e che colpì soprattutto il vigneto francese riducendolo quasi dell’80%.

Altro problema con cui gli allevatori della abitua vinifera devono convivere è la Fillossera. Si tratta di un insetto parassita dell’apparato radicale della vite che ha distrutto l’85% del patrimonio vitivinicolo europeo dalla seconda metà del 1800.

Nei primi anni del ‘900, grazie all’innesto delle viti europee su piedi di origine americana resistenti alla fillossera, è stato possibile ricostruire buona parte del vigneto europeo. Ancora oggi vengono utilizzati portainnesti di origine americana per evitare il ripetersi della catastrofe.

Tecniche di riproduzione della vite

Le tecniche di riproduzione della vite sono due: la talea e l’innesto.

- Talea: un pezzo di tralcio di un anno dotato di almeno 2 gemme viene piantato verticalmente nel terreno, emetterà radici nella parte inferiore e un germoglio nella parte superiore, che darà la barbatella. Origina piante di vite dette “a piede franco” dotate di indiscusse caratteristiche qualitative, frutti caratterizzanti, produzioni più equilibrate e minor vigoria. Trova scarsa resistenza alla fillossera.

-

Innesto: si uniscono due pezzi di tralcio, di cui uno dotato di almeno una gemma.

Può essere a doppio spacco inglese o alla maiorchina.

Il primo ha 2 vantaggi: la precisa unione dei tessuti, la possibilità di eliminare le piante non sane dal punto di vista vascolare, direttamente in vivaio durante la radicazione.

Il secondo offre una più ampia scelta varietale di gemme su un portainnesto già ben radicato.

L’innesto tuttavia è la tecnica adottata per eccellenza: il portainnesto, o piede, è di origine americana (o un ibrido euro-americano) come detto in precedenza ha infatti il grande vantaggio di rendere la vite resistente alla fillossera. Che sia a doppio spacco inglese o alla maiorchina, lo scopo è sempre costituire un nuovo vigneto perfetto.

Cos’è il ciclo naturale della vite?

Il ciclo naturale della vite, o ciclo biologico, è composto da due cicli che avvengono in concomitanza chiamati ciclo vitale e ciclo annuale. Quest’ultimo a sua volta si suddivide in due sottocicli, vegetativo e produttivo.

Il ciclo vitale della vite

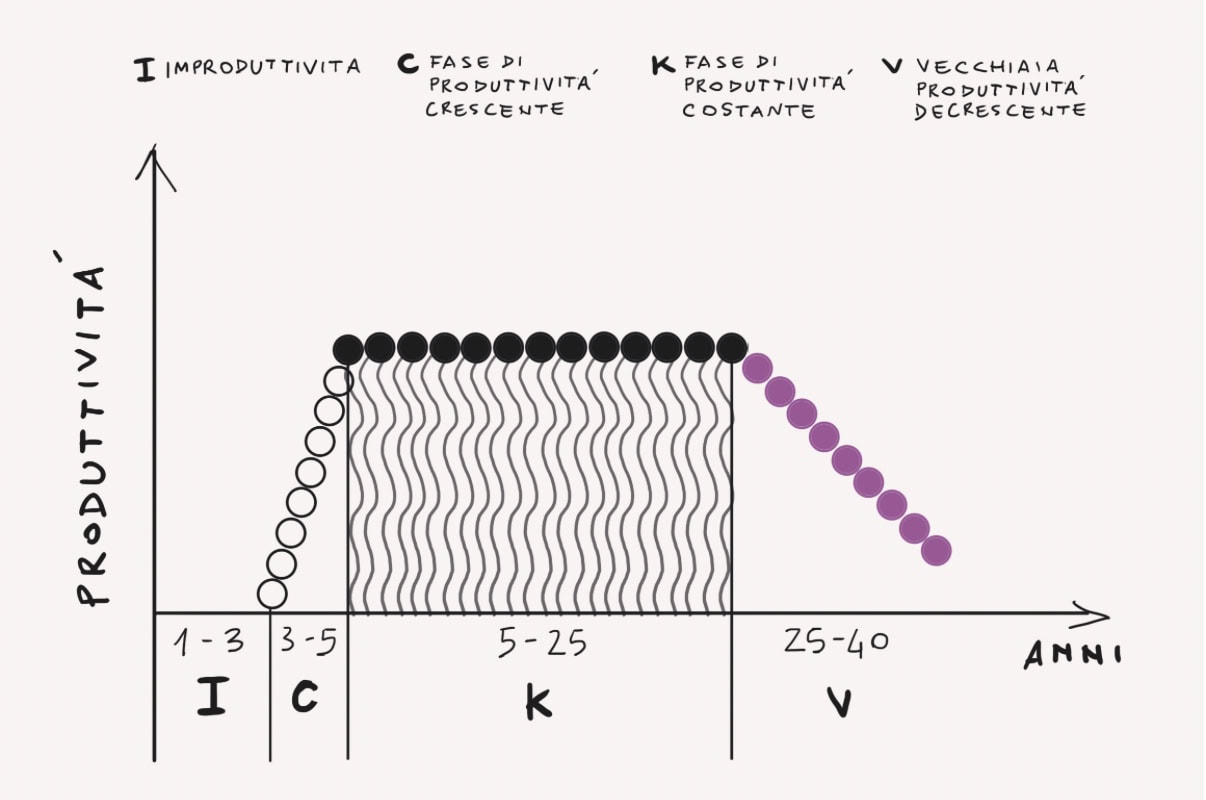

La vite impiantata nel vigneto giorno dopo giorno cresce e segue il suo ciclo vitale. Questo ciclo corrisponde all’intero corso della vita della pianta e riguarda la quantità e la qualità dell’uva prodotta nelle diverse epoche, ovvero la vigoria vegetativa e la resa.

Il ciclo vitale inizia nel momento dell’impianto, prosegue con una fase costante e ha termine con l’espianto del vigneto, per raggiungimento della fine della vita “economica”.

Fasi del ciclo vitale della vite

- Da 0 a 3 anni la vite cresce ma è improduttiva, o comunque può produrre dei piccoli grappolini non degni di nota dal punto di vista vinicolo.

- Dai 3 fino ai 5 anni la pianta inizia a produrre l’uva adatta alla vinificazione e la produzione cresce gradualmente in volume.

- Dai 5 ai 25 anni circa la pianta raggiunge la sua maturità produttiva e il volume di uva prodotto si stabilizza. La produzione diventa quindi costante e garantisce la massima quantità e qualità delle uve.

- Dopo i 25 anni la pianta inizia il processo di invecchiamento dove si ha, gradualmente, una minore produzione di frutti, ma tendenzialmente di migliore qualità. Le vecchie vigne sono l’eccezione che conferma la regola: il vino contenuto in una bottiglia in cui sull’etichetta è espressamente dichiarata la dicitura “vecchie vigne” è stato ottenuto da viti di oltre 40 anni di età, fino ai 100, che danno pochi frutti ma di altissima qualità, un vino equilibrato e di prestigio.

Le fasi del ciclo vitale variano in funzione di diversi fattori come il vitigno, il sistema di allevamento e il clima annuale. Anche per questo la fase di vecchiaia, in alcune viti più longeve, può iniziare verso i 30/40 anni. Ma alla luce dell’odierno sfruttamento del vigneto e delle malattie manifestatesi negli ultimi anni, possiamo affermare che il ciclo vitale della vite si sia notevolmente abbreviato, raggiungendo la media dei 25 anni per la piena maturità.

Il ciclo annuale della vite

È bene precisare che teniamo sempre in considerazione gli impianti generati per talea o per innesto e non quelle generate da seme.

Il ciclo annuale è un percorso ciclico che segue le fasi fenologiche e riguarda le viti in fase produttiva. Si suddivide in due sottocicli, che avvengono in concomitanza, chiamati sottociclo vegetativo e sottociclo produttivo e riguardano rispettivamente i fenomeni vegetativi e quelli di produzione dell’uva.

Sottociclo vegetativo, le fasi.

-

Marzo, l’inizio.

Il terreno si riscalda e la linfa inizia a risalire dal terreno lungo il tronco e dai monconi rimasti dalla potatura invernale fuoriescono delle goccioline di liquido. Questo fenomeno viene chiamato “il pianto della vite”. Il pianto è la conseguenza della riattivazione del metabolismo degli zuccheri e della respirazione cellulare da parte della pianta. In questa fase si ha il massimo livello di assorbimento di sostanze nutritive da parte delle radici. -

Marzo-aprile, il germogliamento.

Le gemme ormai pronte si aprono, si formano le prime foglioline e i germogli crescono. Questa è una fase piuttosto delicata perché, in caso di gelate primaverili, le gemme potrebbero essere danneggiate e di conseguenza non germogliare. Questo problema è maggiore naturalmente nelle zone più fredde ed in quei vitigni in cui il germogliamento è precoce. -

Aprile-giugno, allungamento dei germogli.

Se in primavera il tempo è bello e mite, la vite cresce e reagisce più facilmente agli attacchi dei parassiti. I germoglia continuano ad allungarsi e arrampicarsi fino circa a metà giugno. -

Agosto-novembre, agostamento.

È un periodo lungo che identifica il lento processo di maturazione e lignificazione del tralcio, durante il quale le sostanze elaborate sono immagazzinate come riserva della pianta, scompare il colore verde che viene sostituito dal marrone della corteccia. -

Novembre – Dicembre, defogliazione e riposo

Inizia la caduta delle foglie, i rami tornano pian piano ad essere spogli e la vite entra nella sua fase di riposo che termina con la ripresa vegetativa la primavera successiva quando il ciclo ricomincia.

Sottociclo produttivo, le fasi.

Nello stesso arco di tempo visto finora, la vite segue il sottociclo produttivo. Questo, che interessa i germogli fruttiferi della vite, si suddivide nelle seguenti fasi:

- In Aprile-Maggio avviene formazione dei primi grappolini di uva e inizia la differenziazione del polline e degli ovuli per la fecondazione.

- A Maggio-Giugno avviene la fioritura. Compaiono e si sviluppano completamente i piccoli fiori sui raspi. Questa fase dura circa 15 giorni, a seconda delle condizioni ambientali.

- Da metà Giugno circa comincia l’allegagione, ovvero la fecondazione perfetta dei fiori, che dà origine alla bacca. Nei fiori in cui avviene si sviluppano gli acini, che iniziano ad aumentare in peso e volume in seguito alla divisione e alla distensione delle cellule. Un processo dovuto agli impulsi ormonali inviati dai vinaccioli. In questa fase gli acini sono ancora duri e verdi.

Se la fecondazione è imperfetta, a causa di fattori come freddo, vento o squilibri nutrizionali , si ha l’acinellatura del grappolo che dà origine ad acini sprovvisti di vinaccioli che non maturano restando verdi e immaturi. - In Luglio-Agosto avviene l’invaiatura. È il “via” alla maturazione degli acini. L’acino si ingrossa per la distensione delle cellule dell’ovaio, accumula acqua e le sostanze estrattive della polpa, concentra lo zucchero (che passa dal 2% al 20%) e al contrario gli acidi passano dai 30 g/l ai 6/7 g/l. Questa fase è visibile a occhio nudo in quanto la buccia degli acini passa dal colore verde al giallo o blu a seconda del tipo di uva.

- Da Agosto ad Ottobre l’uva raggiunge la maturazione che, seconda del vitigno, può essere precoce o tardiva. Questa è una fase molto delicata per il vignaiolo che deve valutare la corretta maturità e, di conseguenza, il momento ideale per la vendemmia.

- Da Ottobre in poi si ha la surmaturazione delle uve. La bacca si disidrata, gli acidi diminuiscono mentre gli zuccheri aumentano la loro concentrazione. Il fruttosio tende ad avere una concentrazione maggiore rispetto al glucosio e, in taluni casi, si presentano anche le condizioni di attacco botritico.

La maturazione dell’uva

Durante la maturazione dell’uva gli acini si ingrossano e si colorano mentre la polpa si intenerisce e concentra gli zuccheri, in particolare parte del fruttosio va a sostituire il glucosio.

Nella frutta normalmente il fruttosio è maggiore rispetto al glucosio ma nell’uva accade che fruttosio e glucosio siano in uguale percentuale, il loro rapporto quindi è prossimo all’unità.

Durante la fermentazione alcolica i lieviti attaccano e trasformano più velocemente il glucosio. Quindi la percentuale di questo zucchero nell’uva spiega la possibilità di induzione di fermentazioni spontanee a causa di lieviti indigeni o selvaggi presenti sulla buccia.

In fase di maturazione tutti gli acidi tendono a diminuire, soprattutto l’acido malico che è quello più aggressivo ed aspro. Queste acidi è maggio presente nelle uve non completamente mature e in quelle coltivate nelle zone più fredde settentrionali. L’acido tartarico invece è l’acidi tipico dell’uva, meno aggressivo del malico ed è fondamentale per determinare l’acidità del mosto.

Tipologie di maturità dell’uva: Tecnologica, Fenolica ed Aromatica.

La maturazione tecnologica è valutata in base al rapporto tra zuccheri ed acidi. Come già spiegato, gli zuccheri durante la maturazione dell’uva aumentano mentre gli acidi diminuiscono. Valutare il loro rapporto, quindi, è molto importante per il vignaiolo per scegliere il momento ideale della vendemmia in base alla tipologia di vino che vuole produrre.

La maturazione fenolica coinvolge i composti fenolici dell’uva ovvero gli antociani e tannini, concentrati nelle bucce e nei vinaccioli. Gli antociani sono i responsabili del colore del vino mentre i tannini si percepiscono in fase gustativa come un senso di astringenza in bocca nei vini rossi.

Quando l’uva raggiunge il culmine della maturazione fenolica significa che ha raggiunto l’ottimale capacità di dissolvere i questi componenti nel mosto, soprattutto gli antociani, che tendono poi a diminuire con la surmaturazione. Al contrario, i tannini tendono ad essere potenzialmente più estraibili dai vinaccioli prima dell’apice della maturazione fenolica, mentre con la surmaturazione tendono ad essere maggiormente estraibili dalle bucce.

La maturazione aromatica riguarda l’accumulo degli aromi varietali, detti anche primari, soprattutto del gruppo dei terpeni responsabili quindi dei profumi del vino. L’andamento dell’accumulo di queste sostanze nelle bucce tende ad aumentare con la maturazione per poi bloccarsi con la surmaturazione. I terpeni possono essere “liberi”, odorosi, percepibili masticando un chicco d’uva, oppure “legati” a una molecola di zucchero, non odorosi, sprigionano il loro profumo solo se liberati in fermentazione in seguito ad azioni di idrolisi scatenate dagli enzimi dei lieviti nel mosto e nel vino.

Nel migliore caso assoluto maturità tecnologica, fenolica ed aromatica dovrebbero coincidere. Questo indicherebbe la connessione tra il perfetto adattamento del vitigno all’ambiente pedoclimatico e l’ideale andamento stagionale.

Ma questa è spesso una utopia.Nella pratica non sempre le tre maturazioni raggiungono i livelli qualitativi con le stesse tempistiche poiché le variabili in gioco sono numerose. La tipologia del vitigno, influisce parecchio sulle maturazioni in quanto non tutti i vitigni conducono il loro ciclo vegetativo con le stesse tempistiche. Il secondo fattore che incide su questo processo è l’ambiente in cui si trova la vite e il contesto climatico. Nei luoghi più freddi la maturazione tecnologica molto spesso tende a ritardare non coincidendo quindi con le altre maturazioni.

Infine ci sono una miriade di variabili che cambiano i processi maturativi delle uve come l’altitudine, l’esposizione al sole, le pratiche agronomiche, la superficie fogliare esposta, il peso uve/ceppo, il numero e la fittezza degli acini nel grappolo, la disponibilità di acqua nel terreno..e tanti altri.

Sono quindi la bravura e l’esperienza del vignaiolo nel gestire tutte queste fasi, le cose fondamentali per ottenere uve di qualità e un buon vino.